直取の版元さんについてのお話、続きです。

今回は、開店後に増えた直取について。

取次さんについて書いた前回の記事は![]()

オープン時の直取引版元(出版社)さんについてはコチラ![]()

開店後も直取版元さんはすごく増えました。

その数、20社以上…!

ほかの書店さんや著者さんのSNSを見て知った本の版元さんが、こりおりで取引のある取次(子どもの文化普及協会、トランスビュー)で扱いがない場合、直接アプローチをしました。

教えてくださいとお願いしていたことは前回の記事に。

こちらから伝えたのは、

![]() 島の本屋であること

島の本屋であること

![]() 個人でやっている小さな店であること、

個人でやっている小さな店であること、

小ロットでしか扱えないこと

![]() その分1冊1冊丁寧にお客様へ届けるつもりであること

その分1冊1冊丁寧にお客様へ届けるつもりであること

![]() 古本が中心ではあること

古本が中心ではあること

![]() 珈琲屋を併設していること

珈琲屋を併設していること

ここには、「PR」「トラブル回避」「安心してもらう」の要素があります。

それは、イベントで営業したりその後にアプローチしたりした実感として、下記のように感じていたから。

![]() しまなみ海道の島の本屋、というと「いいですね~」と言ってくださる方が多い

しまなみ海道の島の本屋、というと「いいですね~」と言ってくださる方が多い

![]() 小ロットしか扱えない個人の書店であるということは伝えておけば問題がないことが多い

小ロットしか扱えない個人の書店であるということは伝えておけば問題がないことが多い

![]() 古本の扱いは嫌がられるポイントかと思ったが、古本やカフェで利益確保をしている(持続可能な店である)と見ていただけることが多い

古本の扱いは嫌がられるポイントかと思ったが、古本やカフェで利益確保をしている(持続可能な店である)と見ていただけることが多い

正直にやりたいこと、できること、できないことをお伝えするのが一番だと考えています。

最近は、うれしいことに出版社の営業や編集の方から、こりおり舎で扱ってもらえないか、とご連絡をいただくことも少しずつ出てきました。

SNSや通販サイトで地道に本の扱いについてアピールしてきた結果が出てきたのかな、と思っています。

「こりおり舎と取引してもいいよ!」「おいてくれない?」と言ってくださるところは、大きな出版社よりも中小規模が多く、一人出版社、のようなところも多くあります。

そういったところでは編集部と営業部の分断がないのか、営業さんが本の書き手や作り手のことまで知っていて、本を語って推してくださいます。

そうなってくると私の方でも、【〇〇社に発注する】、というよりも【〇〇さんにお願いする】、というくらいの感覚になります。

よくお店にある本はすべて読んでいるの?と言われますがそんなことはなく、新刊で仕入れている本でも読んでない本が多くあります。それでも、おすすめできたり並べられたりするのは、そうやってご紹介いただいているからこそだなと思います。

こういう実感を伴ってのありがたさを実感するとともに、相反することなのかもしれないけれど、古巣時代に大手の取次さんと取引していたときのありがたみを感じてもいます。

やりとりの楽しさも実感もあるとはいえ、個別に発注メールをし、届いた請求書の管理をし支払い手続きをし、ということは増えてくればくるほど煩雑に…。

NO○Sでぽちぽちしたら取次在庫もいつ届くかもわかって、自店の売れ数も在庫もわかったあのシステムはすごかったんだな…。

管理と確認に苦労したFAXの案内や対応に困っていた営業さんも今となっては懐かしく、ありがたいものだったなと…(笑)。

あの時は邪険にしてごめんなさい。。

ちなみに、古巣時代も、新店の立ち上げの伴い新会社を作った形だったので、出版社周りをしました。

大商談会に行ったりもしたなぁ。

この辺り、大型書店の立ち上げの時の話や大型書店との違いなんかもまた書いていきたいと思います!

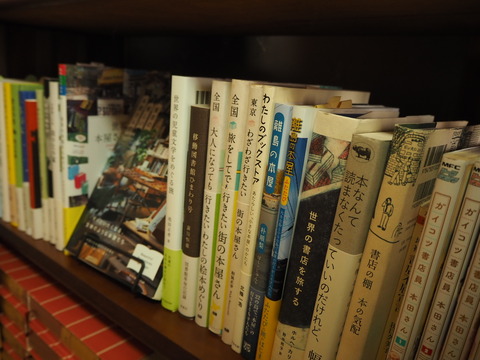

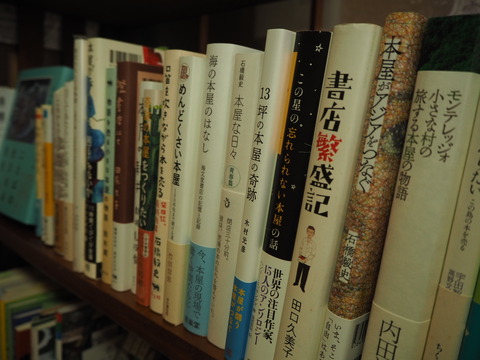

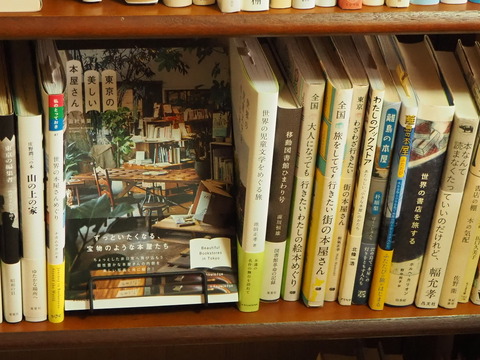

本屋の本、書店員の本、本の本など、本関係の本、たくさん置いています。

わたしたちが店作りに参考にした本もあります。

ぜひ店頭やBASEでご覧になってくださいね![]()

コメント